【營建】市區道路及附屬工程設計規範?台灣絕大部分市區道路之設計,缺乏哪些考量?

Written by Jean-CS on 2025-03-18

特別來賓:中華民國景觀學會張宇欽理監事

台灣絕大部分市區道路之設計,缺乏哪些考量?

台灣交通混亂的癥結,道路設計不良、缺乏使用效率(應優先選擇:易肇事路口/路段.社區/學校/市場生活圈週邊…等人口活動稠密地區推動執行)以人為本,永續發展新時代潮流-市區道路人行環境推動現況,道路建設在都市整體開發與經濟社會發展上扮演著重要角色,但過去由於順應交通車流需求,規劃道路使用空間時,未能同步與人行環境達成平衡,以致今日市區道路人行空間低劣。為因應未來都市發展與改善過去都市發展中,長期對於幼童、老年人、身心障礙者空間使用的輕視,在面臨現況社會環境老年化人口增長與社會福利需求增加因素下,營建署積極補助各縣(市)政府建設市區道路人行環境,藉由舒適安全的步行空間規劃,連結大眾運輸交通節點,達到以環境規劃為主體的社會照顧,進而落實全民照護責任。

行人地獄 台灣的道路設計問題出在哪?

是混亂的交通、難走的馬路,還是每個用路人的日常?

這樣的交通地獄,是台灣人素質差,還是道路設計有問題?是錯誤的規範設計出製造衝突的道路?

車道太寬又是另一個問題,市區道路大於3.5公尺,不只缺乏使用效率,也衍伸出路邊違停、人車混流等問題。陽明交通大學運輸與物流管理學系教授吳昆峯,針對台中和新竹市區的車道配置和寬度進行本土研究,結果顯示外側車道4.5公尺以上的路段,事故率比3公尺路段高出近五成,建議市區車道縮減至3公尺。

中央與縣市單位在規劃人行的環境的串聯,規劃一個道路的時候,會先把人行的需求先規劃出來,剩餘的部分再來規劃車道的配置。」行人議題受到重視後,交通單位過猶不及地錯置了道路設計的次第。

另外,道路規畫應該是先將車道規畫出來,剩下的空間就做為人行道、停車空間和綠帶使用。

台灣的道路為什麽不及格?正確觀念如何落實?

進入路口的地方,是沒有慢車道的,但是在路段中間突然冒出來,下一個路口之前它又會消失,所以其實它會面臨到兩次的分流跟混流,反而是更危險的事情。」協會建議取消慢車道,剩下的空間就可以做成人行道。

當分隔島將汽機車分流時,當外側機車直行時,出環的汽車必須等紅燈。反之,當汽車要出入圓環時,機車也要停等。一個圓環,滿滿的紅綠燈奇景,雖然有設置行穿線,但行人卻沒有專用的號誌,完全仰賴汽機車駕駛的注意,顯現出錯誤的道路配置之下無效率的行車現況。

另一個缺乏使用效率和造成混亂的就是路肩,其實應該將空間規劃為人行道、停車格以及公車停靠使用。

在道路設計在台灣若流於冷門專業,再加上缺乏一致性的規範,交通安全的基礎建設就難以改善。近幾年從學者到民間團體,不斷倡議正確觀念,公部門也開始有相關背景的第一線人員,將之落實在道路上。

圓環可以降低十字路口的交錯衝突,也不需要設置紅綠燈,前提是設計要正確。將舊有的慢車道、大路肩取消,增加停車格、串聯人行空間。林樹德也提醒,用路人要遵守讓路線,禮讓環內的車輛。

車輛只要在入環前選定車道,不需要變換車道就可以出環。這樣的設計更符合使用邏輯,但大部分的用路人,仍維持切換至外側車道出環的習慣。當一個好的設計引進時,政府部門應負起宣導和教育的責任,第一線的交通人員應補足專業之外,從中央到地方,跨單位的整合才能達到整體改善的成效。

交通部今年初終於頒布,道路交通標誌設置參考指引,道路不及格的現況,至少能亡羊補牢。一個交通系統、兩套規範,同一條道路按照都市計畫劃分,分屬不同部會,到了地方又面臨道路管養單位破碎化的問題。在交通部公布最新指引後,逐漸與內政部法規相互調和;全國一致性的規範,才能讓不同單位做出相同的設計,台灣的交通才能走上對的道路。

為了確保人行環境補助案件均能符合無障礙環境建置,提供行人安全、順暢、友善之通行空間,針對人行環境補助案件營建署均辦理設計審查,要求加強路口安全,儘量縮短行人穿越距離,落實通用設計,完工後並加強督導各縣(市)政府落實維護管理。為深化政策理念亦分北、中、南三區辦理成果交流會,邀請各縣(市)政府針對特色案例、路口改善及設計、民眾溝通協調、交通安全等議題分享優良案例,以提升地方執行人員之專業素養。

持續催生無障礙生活街道

依據行政院國家發展委員會評估,台灣已於107年邁入高齡社會,並於10年後成為超高齡社會,預估至150年約每10個人中有4位是65歲以上老年人口,而此4位中則將近有1位是85歲以上之超高齡老人。

面對高齡化趨勢,本計畫將督促縣(市)政府加強人行無障礙空間建置與人行通行空間之暢通,落實通用設計理念,全面改善市區道路以符合「人本交通」之願景,讓社會無分年齡、階級每個人都可以擁有獨立自主之活動空間。

市區道路路權劃設原則為何?

(1)市區道路應根據其規劃之功能分類及鄰近土地使用之種類,考量道路配置單元、交叉路口處理及交通需求等,就所需之寬度加總,劃設路權範圍。

(2)市區道路於交叉路口、公車停靠站、彎道、邊坡及其他特殊需要之路段,其路權劃設得予適度的加寬,交叉路口加寬寬度應符合轉彎半徑的規定,且宜考慮左、右轉專用道之路權加寬。

本規範係依據市區道路及附屬工程設計標準第 29 條所訂定,旨在規定基本之市區道路設計原則與最低要求,考量市區道路之設計條件因都市地區地理環境以及都市計畫等限制因素較多,故規範中之要求均採較為彈性與原則性規定,設計數據則以適用範圍內較低之標準訂之;各市區道路主管機關亦可參照本規範之精神,分別編訂適合區域特性之設計手冊或標準圖說,以簡化設計工作…等。

問3:市區道路規劃應考慮哪些因素?

答3:市區道路規劃須考慮都市交通之安全、效率、經濟、景觀生態及環境品質,以達到都市永續發展的目標。 主、次要道路系統規劃應考慮運具、速率及人車分流,以提高行車安全。 道路設施規劃應就其功能考量所服務車輛之種類,選擇適當之設計車種,同時需考量消防、救護車輛之進出。 市區道路與高速公路、快速公路及軌道之高鐵、台鐵、捷運相交宜設置立體交叉。 交叉道路數不宜多於四支,主、次要道路宜避免使用環形交叉。 道路交叉口應考慮車輛最小轉彎需求。 兩道路間之連接以近直角為佳;斜交時,相交銳角宜大於75度,不宜小於60度,以利車輛轉彎之操作及確保交叉口安全視距。 兩T 字路口錯開時,兩交叉口錯開之距離宜大於40公尺。 道路系統之規劃宜依照道路之功能等級分類,由快速道路、主要道路、次要道路與服務道路逐次分支。

市區道路路邊停車設計規定如下:

一、道路有停車需求且路肩寬度超過二公尺者,得優先採停車格劃設,並不得於行車必要空間劃設路邊停車格位。

二、道路之交通服務水準達 E 級以下之路段,不得劃設路邊停車格位。

三、道路縱向坡度大於百分之七時,不得劃設路邊停車格位。

四、劃設路邊停車格位時,應依停車場法及道路交通標誌標線號誌設置規則規定辦理,視停車需求配置汽車、機車或腳踏自行車停車格位。

五、路邊停車得以停車彎型式設置於公共設施帶內。

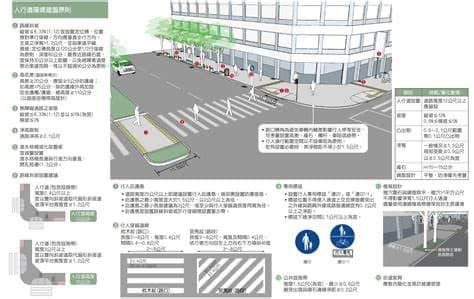

市區道路人行道設計規定如下:

一、人行道寬度依行人交通量決定,其供人行之淨寬不得小於一點五公尺。但道路寬度十二公尺以下者,其淨寬不得小於一點二公尺,如受限於道路現況,經該管主管機關同意者,其淨寬不得小於零點九公尺。

二、人行道允許腳踏自行車通行者,其設計不得有礙行人通行。

三、縱向坡度不得大於百分之十二,並應配合道路縱向坡度。但無法配者,得另行設計。橫向坡度不得大於百分之五。

四、人行道之通行空間淨高,不得小於二點一公尺。

五、人行道緣石高度不得大於零點一五公尺,如為車流導引者,不得大於零點二公尺。與行人穿越道銜接處或地形變化處,得採斜坡方式處理。

六、人行道上原則不劃設機車停車格,有機車停車需求者,應優先採停車彎型式設置。

如於人行道上劃設機車停車格位,應經該管主管機關同意,且劃設後供人行之淨寬不得小於一點五公尺。

第 17 條

市區道路人行天橋及人行地下道設計規定如下:

一、人行天橋及人行地下道通道空間及出入口寬度不得小於一點五公尺;其出入口設置於人行道上者,設置後人行道寬度應符合前條第一款最小淨寬之規定。

二、人行天橋上方及人行地下道內部空間之淨高,不得小於二點一公尺。

三、人行天橋及人行地下道之出入口為斜坡式坡道者,其坡度不得大於百分之十二。

四、人行坡道、階梯處,應設置扶手,並施作防滑處理。

第 18 條

各該主管機關為確保行人及腳踏自行車行走之安全,得視需要於服務道路通過之商業區 、住宅區、文教區及認有必要之區域,設置為交通寧靜區或行人徒步區。

第 19 條

市區道路公共設施帶設計規定如下:

一、公共設施帶寬度依該路段設置之公共設施及植栽最寬者決定之。

二、依植栽、路燈及街道傢俱之需要留設配置空間。

三、公共設施帶得提供為交通、消防及管線設施物佈設使用。

第 20 條

市區道路無障礙設施設計規定如下:

一、無障礙通行空間採連續性設計,且不得設置妨礙行人通行之障礙物。

二、無障礙通行空間設置坡道者,坡道斜率不得大於一比十二;坡道淨寬不得小於零點九公尺。

三、人行天橋與人行地下道出入口及路面高低差變化位置,應設置警示帶。

四、無障礙通行空間於交叉路口連接行人穿越道時,應與路面齊平或設置坡道。

第 21 條

市區道路景觀設計規定如下:

一、依當地生態環境、土地使用機能及道路使用功能等需要,塑造當地景觀特色。

二、街道傢俱設施採整合簡化及容易維護管理方式設計。

三、道路植栽配置不得妨礙行車視線及行車安全。

四、植穴尺寸依植栽種類配置,並應儘量採連續性帶狀方式設計;喬木植穴面積應為一點五平方公尺以上,並應考量喬木開展空間。

「全民參與街道改善平台」,過往民眾在道路上常遇到的無障礙通道不連續、人行道設計不夠貼近用路人需求等問題,期待透過這個便民管道讓民眾輕鬆操作,就能有效的具體反應,此平台將成為民間與政府共同為人本交通努力的互動管道。希望不同族群的用路需求透過平台發揮改善及改變的力量,促使國內通行環境符合友善與安全,讓民眾能夠實際表達使用者的意見及參與道路、交通工程的改善。

內政部國土管理署邀請「全民參與街道改善平台」即日起上線,平台提案程序簡便、操作簡單,歡迎民眾可至「全民參與街道改善平台」網站( https://www.drstreet.net/ )

過往民眾在道路上常遇到的無障礙通道不連續、人行道設計不夠貼近用路人需求等問題,期待透過這個便民管道讓民眾輕鬆操作,就能有效的具體反應,此平台將成為民間與政府共同為人本交通努力的互動管道。希望不同族群的用路需求透過平台發揮改善及改變的力量,促使國內通行環境符合友善與安全。

▍Podcast聆聽(歡迎訂閱/重聽)

YOYO Live Show 樂活街道-自在同行

apple podcast

spotity

FM104.1

FM104.1