【營建】前瞻基礎建設計畫-提升道路品質計畫-推動人本規劃師培育計畫成果(4)

Written by Jean-CS on 2025-02-10

特別來賓:內政部國土管理署都市基礎工程組 于維靜簡任正工程司

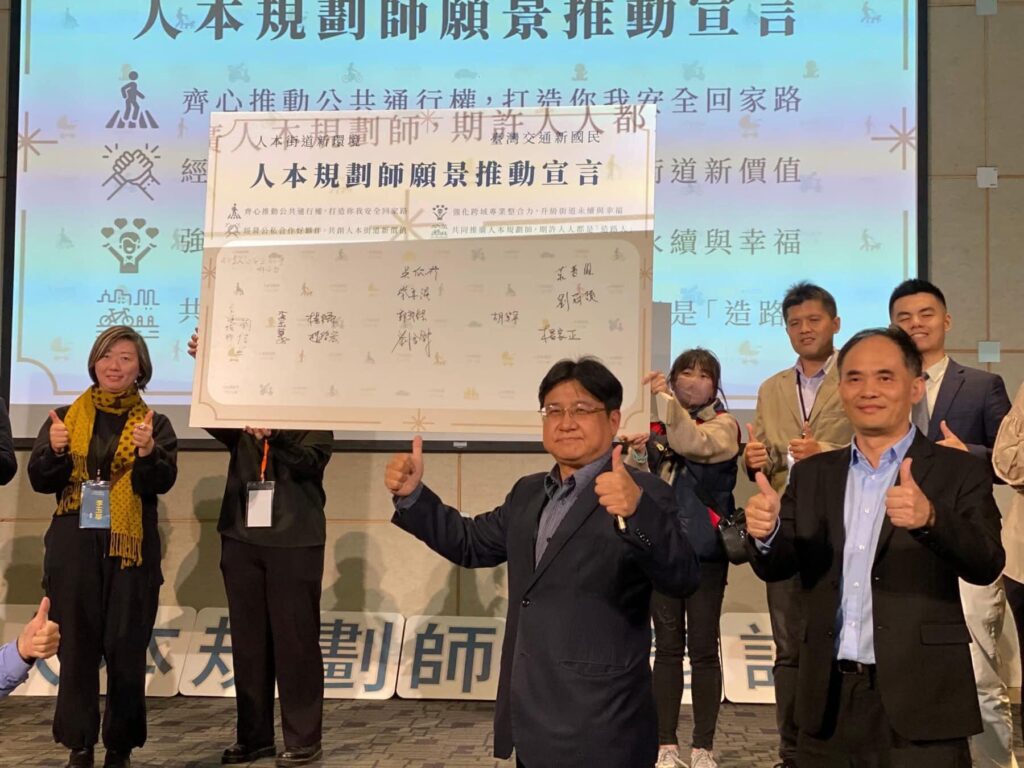

推動人本規劃師培育計畫成果

人本街道的改變,必須是全民一起動起來的社會改造運動,這關乎於每個用路人的生活習慣,行為的改變,是一項長遠的社會工程。

街道設計的粗糙留白,徒增街道環境的風險

過去的街道設計未規定留設人行道,因此在車道設計的邏輯上大多採路廊等分的方式,意思是若為20米的道路、切分為雙向四車道,即以20米四等分、或將外側車道留設的寬一些,也有部分會留下路肩,形成目前我們普遍所見的街道風景。

從車道寬度的例子即可知,街道環境牽一髮而動全身。街道設計應以「系統」來考量,將系統中各司其職的行動者整合且有效運作,所以需將支持街道的基礎設施:電力(燈號、照明)、告示牌(路名牌、交通標誌)、環境(植栽、排水、鋪面),以及使用街道的車(大/小客車、機車、自行車等)、人(長者、兒童、身障者等)都納入設計之中。

街道的設計邏輯與方法,正值典範轉移的轉捩點

那麼街道應該如何檢討與設計?在交通流量之外,應進行周邊的土地使用、使用狀況、地域環境特性等調查,重新梳理街道的空間分配:區隔車道、設施、人行的使用。再確立車道數量與相應的車道寬度,也就是將車道瘦身,騰出的路側空間即可作為設施帶與人行道。

道路設計倡議的方法

街道的交會路口,則可運用車流軌跡模擬軟體,將人行道外推至軌跡的外緣,並於街道中置入行人庇護島,既能作為步行時中途的立足處,亦能導引車流,使車輛轉彎時位於正確的軌跡之上,正視行人、避免視線的死角。

以車輛軌跡界定人行空間的方法

路側的設施帶,則視路段的使用需求進行設計,如校園、大型公共設施旁須考量接送臨停的停車彎,或是主要道路旁設有公車停靠區、自行車道、自行車架的空間。人行環境的規劃也是類似的概念,是否需要座椅、小廣場、綠帶,與周邊商店/住宅的關係,都需要細緻的考量。

同時,也應以回歸到都市計畫的尺度,以全市的角度全盤檢視街道系統,確立道路的層級、個性及與其相應的設計準則,而某些特殊街區的角色,如銀髮區(Silver Zone)、學校區(School Zone)也應依其需求劃設,運用街道工程設計降速、提示駕駛人注意環境,並以人為首要考量的無障礙環境設計。

之前提到未來的目標,但是短期要看到改變真的不容易,請問階段性目標以及未來的目標又是什麼呢?

真的,承如剛剛我所提到的,我們最終的目標就是創造出人車共享的舒適安全街道環境,但是這個是很抽象的,所以我們短期會希望先進行觀念上的翻轉獲得社會大眾的認同及共識,未來進而由設計者開始改變街道環境。

現階段我們是要先進行觀念上的翻轉,不管是使用者或是設計者等,我們想要讓社會大眾先建立人本觀念的同時,培育更多的種子教師,進而建立人本規劃師的制度,讓街道設計引入更多的人本觀念以及設計手法,最終達到人車共享的安全街道環境。

最後,請問我們取得一般人士課程的證書,有什麼用途嗎?

真的,這個問題,我們去各地方講習時,也常常被問到,承如之前我所提到的,我們最重要的核心關鍵是

1.首重喚起社會大眾對於「公共通行權」的重視。

2.我們怎麼創造合理的人車空間分配及如何調和街道中不同的介面。

3.以及怎麼培養更多的種子,讓這個觀念以及技術能夠持續的傳承及推廣。當我們知道什麼是公共通行權,以及為什麼我們要把道路重新再分配,我們就能夠理解以及進而支持這個改變,並將這個觀念傳達給周遭的朋友、同事、鄰居及家人,這個就是一般人士課程的目標。希望大家都能夠支持這個改變,讓我們的街道環境徹底翻轉,發生「新的關係」,讓這個「新的關係」重新再定義與解構,謝謝大家。

好的,今天真的很高興能夠邀請到內政部國土管理署的都市基礎工程組于簡任正工程司維靜,跟我們分享這麼棒的訊息。

「全民參與街道改善平台」即日起上線,平台提案程序簡便、操作簡單,歡迎民眾可至「全民參與街道改善平台」網站( https://www.drstreet.net/ ) 踴躍參與積極投票,相關提案方式可參閱「全民參與街道改善平台使用手冊」(https://myway.cpami.gov.tw/)。

▍Podcast聆聽(歡迎訂閱/重聽)

YOYO Live Show 樂活街道-自在同行

apple podcast

spotity

FM104.1

FM104.1